Alle wollen es: Produkte entwickeln, die echten Nutzen schaffen für Kunden bzw. Nutzer. Nicht allen gelingt das. Denn Wert alleine reicht im heutigen hart umkämpften, schnelllebigen Markt oft nicht mehr aus. Mehrwert muss her. Das Quäntchen, das ein Produkt einzigartig macht und Kunden nicht nur zufriedenstellt, sondern begeistert. Wie man solche Begeisterungsfaktoren identifiziert, können Sie übrigens auf unserer Wissensseite zum Kano-Modell erfahren. Wenn man aber nicht genau weiß, wie ein potenzieller Kunde tickt, dürfte es schwerfallen, ihn zu begeistern. Das ist ungefähr so, wie wenn man jemanden beschenken soll, den man kaum kennt. Schwierig. Nicht jedem ist Empathie in einer hohen Dosierung in die Wiege gelegt worden und deshalb gibt es immer mehr Methoden, sich im Team einen solchen Prototyp „Kunde“ zu erarbeiten. Eine der aktuell angesagten Methoden ist das Design Thinking. Ingrid Gerstbach beschreibt in Ihrem Beitrag das Vorgehen so:

In Wiederholungen nähert man sich der bestmöglichen Lösung für Kunden und/oder Nutzer, generiert dabei Wissen für sich und andere, um am Ende ein erfolgversprechendes und getestetes Produkt oder Dienstleistung präsentieren zu können. Design Thinking strebt danach, die Erfahrung des Kunden mit der entwickelten Lösung zu optimieren.

Wer hat‘s erfunden?

Das klingt nach iterativen Entwicklungszyklen à la Scrum mit frühem Feedback für MVPs durch Tests mit potenziellen Nutzern. Das Konzept entstand aber bereits in den 1990ern vor der Veröffentlichung des Agilen Manifests. Begründer der Methode sind der Informatiker Terry Winograd (der sich mit Forschungen zur Künstlichen Intelligenz einen Namen gemacht hat), der Elektroingenieur und Produktdesigner David Kelley (in dessen Ingenieurbüro 1984 die erste Computermaus für Apple designt wurde) und der Bioingenieur und Produktdesigner Larry Leifer. Später wurden sie allesamt Professoren an der d.school, einer Einrichtung am Hasso Plattner Institute of Design in Palo Alto. Seit 2007 fördert der SAP Gründer die Methode auch in Deutschland an einer School of Design Thinking in Potsdam. Nicht nur SAP setzt beim Innovations- und Produktmanagement auf diesen Ansatz, sondern weitere Global Player wie Swisscom, Deutsche Bank, Volkswagen, Deutsche Bahn, Siemens, Airbnb, Pinterest u.a. haben sich ebenfalls dazu bekannt.

Denken wie Designer

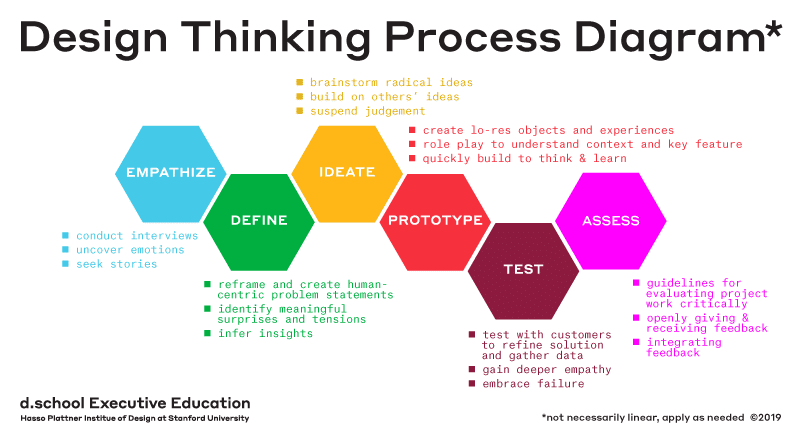

Bekannt ist vor allem der Design Thinking Prozess, der damit beginnt, sich in potenzielle Nutzer einzufühlen (Empathize). Um sich in Menschen hineinzuversetzen und deren Gefühle und Lebensgeschichten zu entdecken, helfen Interviews, teilnehmende Beobachtungen oder Empathy Maps. Dieser Phase folgt die Definition von Fragestellungen (Define). Dazu nutzt man fundierte Kundenmodelle wie Personas und analysiert deren „Points of View“ und Bedürfnisse. Aus diesen Erkenntnissen werden dann erste Ideen entwickelt (Ideate) mit Hilfe von Brainstorming, Analogien und weiteren Kreativitätstechniken. Die vielversprechendsten Ideen realisiert man in der nächsten Phase als Prototypen (Prototype). Das können Skizzen, Modelle, Mock-Ups, Wireframes oder Storyboards sein, die in Rollenspielen erprobt werden können und vielfach veränderbar sind. Was sich am Ende der Phase bewährt, wird anschließend an Anwendern getestet (Test). Die Ergebnisse dieser Phase dienen einem noch tieferen Verständnis und bilden die Grundlage für sukzessive Verbesserung. In der Phase (Assess) soll man eine eingehende Evaluierung vornehmen, Feedback geben, zulassen und im weiteren Prozess konstruktiv nutzen. Obwohl die Phasen als Prozesskette visualisiert sind, wird explizit darauf hingewiesen, dass sich alle Phasen gegenseitig beeinflussen und nicht unbedingt linear ablaufen müssen.

Außer dem Prozess gibt es noch die Prinzipien Team und Raum im Design Thinking. Das interdisziplinäre Team soll sich aus Mitgliedern mit sogenannten T-Shape Profilen zusammensetzen. Der lange senkrechte Strich des Buchstaben T steht dabei für Expertenwissen, das in die Tiefe geht. Der kurze Querstrich ist stellvertretend für das Breitenwissen links und rechts vom Spezialwissen. Bei der Zusammenstellung der cross-funktionalen Teams achtet man ganz bewusst darauf, die drei Perspektiven (des Nutzers, der Technik und des Business) widerzuspiegeln. Der Raum soll Flexibilität bieten, also eine Art Labor mit viel Platz zum Experimentieren sein, denn in diesem Setting kann die Co-Kreation am besten stattfinden.

Die Empathy Map

Da die Phasen Define bis Assess ganz ähnlich in agilen Vorgehensmodellen praktiziert werden, gibt es zurzeit regen Austausch im Netz über die Phase Empathize [1]. Das Einfühlen in Nutzer führt dazu, seine echten Schmerzen und Bedürfnisse zu verstehen. Aus dieser Erfahrung heraus kann man dann wirklich passende Lösungen konzipieren. Bloß, wie kann man sich besser in Nutzer einfühlen? Beobachten, interagieren und in deren Welt eintauchen schlagen erfahrene Trainer vor. Techniken dafür sind z.B: Tiefeninterviews, Get Out Of The House, Walk In Your Shoes (WIYS) etc. Wenn es keine Möglichkeit gibt, sich live Einblicke zu verschaffen, lohnt sich das Erstellen einer Empathy Map. Diese Technik hilft auch, Leerstellen zu identifizieren, also Dinge, die man noch nicht über einen potenziellen Nutzer weiß. Dave Gray hat die Empathy Map erfunden und auf der Seite: Gamestorming.com beschrieben. Später hat er sie in einem Beitrag auf Medium überarbeitet.

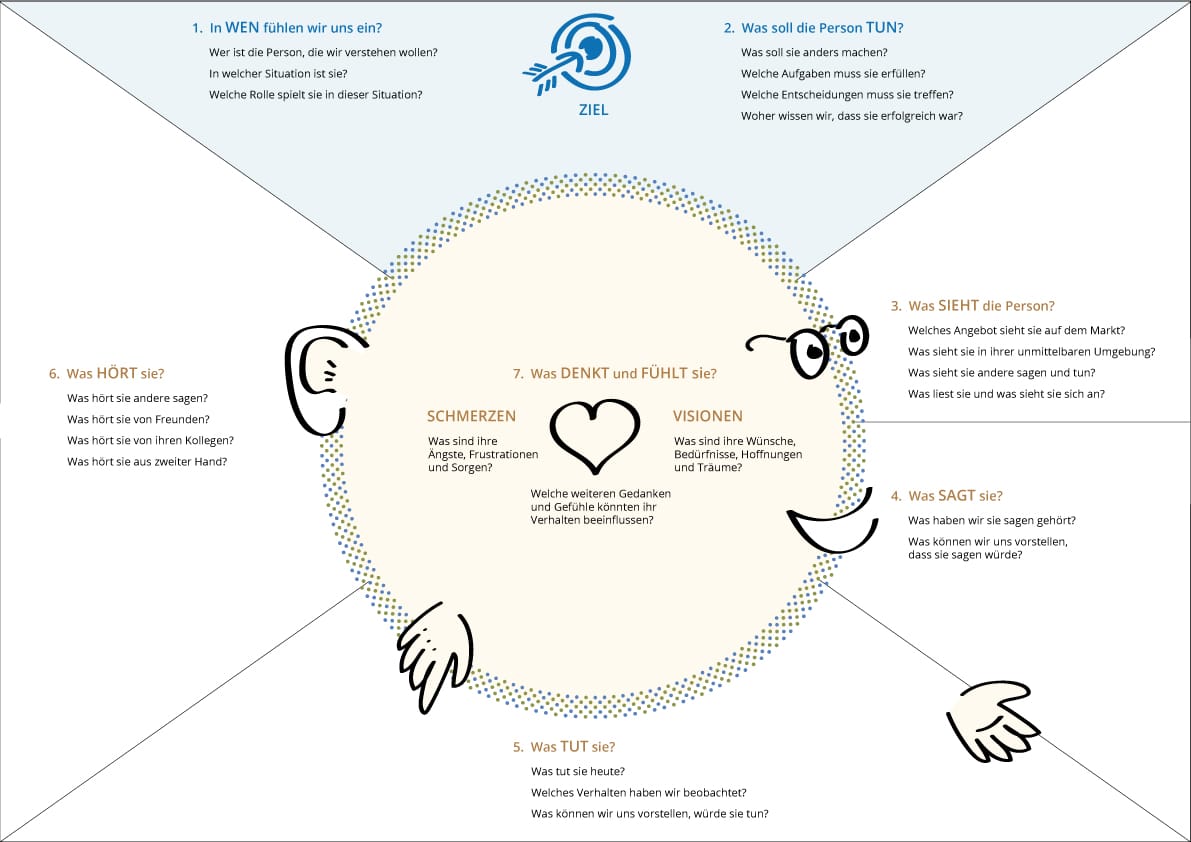

Im Zentrum der Skizze steht eine Person, die Merkmale wie Namen, Beruf, Frisur, Brille etc. haben kann. Details sind dabei nicht belanglos, sondern helfen, sich besser in die Person einzufühlen. In der überarbeiteten, aktuellen Version der Empathy Map gibt es für diese vorbereitende Zieldefinition (bei uns in hellblau) konkrete Fragestellungen, die beim Sich-Vertraut-Machen mit der Person helfen. Hier soll eingetragen werden, welches Verhalten man beobachten könnte.

Weil man ja in den Menschen hineinschauen möchte, malt man seinen Kopf in die Mitte. Davon ausgehend zieht man Sektionen für die Sinneswahrnehmungen und Tätigkeiten: sehen, sagen, tun, hören, denken und fühlen. Der Nummerierung folgend sammelt man dann Antworten auf die Fragen „Was sieht/sagt/tut/hört/denkt und fühlt die Person?“ Die klein gedruckten Fragen dienen als leichterer Einstieg. Erfahrungen, die man beim Beantworten der Fragen 1 – 6 macht, sollen dabei helfen, das Denken und Fühlen im Kopf der Person (das nicht von außen zu beobachten ist) zu übernehmen. Die Antworten auf alle diese Fragen schreibt man entweder in die Map oder auf Post-Its. In unserem Download-Center finden Sie dafür eine Datei, die man in DIN A3 ausdrucken kann. Oder sie malen sich Ihren Kopf einfach an ein Whiteboard.

Im Team geht man alle Fragen durch. Das Ziel ist jedoch nicht, wie bei einem Brainstorming möglichst viele Stichpunkte zu notieren, sondern echte, konkrete Sinneserfahrungen dieser Person nachzuempfinden. Dazu soll man beispielsweise das, was die Person sagt, mit deren Worten wiedergeben anstatt mit seinen eigenen. Will heißen, man muss sich selbst überwinden und die kritische Distanz zur Person bestmöglich aufgeben. Der Psychologe Daniel Goleman, Verfasser des Standardwerks Emotionale Intelligenz schreibt dazu:

Grundlage der Empathie ist die Selbstwahrnehmung – je offener eine Person für ihre eigenen Emotionen ist, desto besser kann sie auch die Gefühle anderer deuten. [2]

Weil das wiederum nicht jedermanns Stärke ist, sollte man die Technik im Team durchführen und kollektive Intelligenz zum Ankurbeln emotionaler Intelligenz nutzen.

Möchten Sie jetzt noch eine andere Sinneswahrnehmung machen? Dann hören Sie sich den Podcast von Peter und Ingrid Gerstbach über den Einsatz der Empathy Map an: http://businessanalysepodcast.de/podcast/ba23-die-empathy-map/

Quellen:

[1] IIBA Global Thought Leadership Series: Empathize With Real Customer. 2018. http://go.iiba.org/l/590871/2018-12-08/9bkjj

[2] Daniel Goleman: Emotionale Intelligenz. dtv, 1997. S. 127